「うちの子こんなだっけ?」反抗期に戸惑う前にできること(教えて!マスターRiku Vol.3)

小学校も高学年になるとやってくる反抗期。

子どもはイライラしていたり、ちょっとしたことで怒ったり、対応する親も大変です。

「うちの子こんなだっけ?」と戸惑うこともあるでしょう。

ここでは、みらいいアカデミア代表でコーチングマスターのRikuが子どもの反抗期に戸惑う前にできる具体的な方法を分かりやすく伝授します。

今日から使えるヒントが満載!

是非活用してみてくださいね。

(この記事は2025年6月7日に行われたセミナーと同じ内容となっております)

マスターRikuの紹介!

株式会社miraii取締役兼オンラインスクール「みらいいアカデミア」代表。レッスンは5名ほど担当しています。

小学校での授業や、将来先生になる大学生に向けての授業、全国でお金とプログラミングのイベントなどをしています。

みらいいアカデミアのカリキュラムを作っているのもマスターRiku。これまでの教育に課題を感じ、「子どもの個性を伸ばすにはどうしたらいいか」を模索しているうちにコーチングに出会い、それを取り入れたのがみらいいアカデミアです。

「発達によって変わる〇〇期と反抗期、親だからこそできることと、人に任せるほうがよいことなどについてお話します」

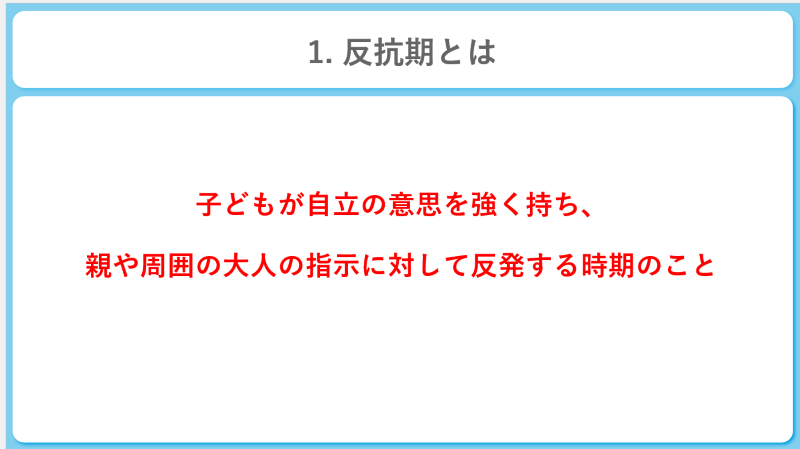

反抗期とは?

反抗期とは、「子どもが自立の意思を強く持ち、親や周囲の大人の指示に対して反発する時期のこと」。

子どもが自立しているサインでもあるので、自立期と言ってもいいかもしれません。

子どもが自分の意見を持ち、それを主張している時期です。

反抗期には3種類あります。

第一次反抗期

第一次反抗期はイヤイヤ期とも良く言われます。時期は、だいたい1歳半~3歳頃。「自分でやりたい!」「いやだ!」などの自己主張が強くなります。自我の芽生えであり、独立心を強くするためだとも言われています。

第二次反抗期

世間で言われるいわゆる反抗期は「第二次反抗期」です。思春期のだいたい11歳〜17歳頃までと言われており、親や大人の指示に対して反抗し、自分なりの考えや価値観を主張します。人と触れることが多くなる年齢ということもあり、精神的にも身体的にもいろいろと考える時期ですね。原因としては、身体的、精神的な変化による自立への欲求と言われています。

中間反抗期

中間反抗期と言われるものもあります。

小学校2~3年生頃にあると言われますが、生活習慣や外的要因がある中で、一つの反抗期とは言えないまでも、「こんなことも行動もあるね」というところです。

原因は、学校生活への適応、友達との関係、社会のルールを学ぶ中で親との間で生じる摩擦などとされています。

反抗期は子どもが成長する中で非常に大切です。自立が表れている証拠だと考えているからです。反抗期に親が主張を受け止めつつ、適切にサポートをしていけるようにお話していきますね。

うちの子は今どこ?成長に寄って訪れる〇〇期

子どもが「発達段階のどの時期」で、だから「こんな行動がみられる」という視点から見てみましょう。

もちろん、子どもによって発達の差はありますので、時期は大まかに捉えていただけたらと思います。

低学年

甘えと挑戦を行き来する「自己主張と依存のバランス期」。

論理的思考はまだ未発達で、体験から学ぶ段階です。

「自分でやる」とやってみても、現実には「できない」となる、「やってみたい」という自己主張はあるけれど、まだ親の助けが不可欠な時期です。

大人のまねをして行動しても、すぐに助けを求めてきたりもします。

みらいいアカデミアでも多く見られ、できなくて悔しくて泣く、という場合も。

小さな達成に大きな誇りを感じますが、失敗すると大きな挫折感も感じます。

低学年への関わり方

この時期には「どうやったらできそうかな」という声かけの習慣が大切です。

オープンクエスチョンで聴くと、低学年だと答えにくい場合もあるので、選択肢を与えると選べることもあります。

感情に寄り添って、できなかったけれど、違うやりかたならできるかもしれない、少しの工夫を一緒に考えるサポートが必要です。

結果だけを見るのではなく「やってみた」というプロセスを見てみましょう。「やろうと思った心意気が素晴らしい」などと、やってみたことを言語化して認めてあげると、次のチャレンジもしたくなり、他のことにもモチベーションが活きてきます。

共感が大切なので、感情に寄り添うこと。低学年だと親が代わりにやってあげることが多くありますが、自立のためには、「できるようにするためにはどうしたらいいかを一緒に考える」。

親が主導してしまうと自己効力感が下がってしまいます。見守る勇気を持ち、自立への土台作りをしましょう。失敗をさせてみることも重要です。

中学年

正義感と自己中心が同居する「未成熟な論理期」です。

物事を順序立てて考えられる力が育ち、他者の視点も取り入れ始められますが、状態としては不完全です。

自分中心だったのが少しだけ他者を考えられるようになります。

ルールや秩序、「正しさ」にこだわる発達段階と言われます。「正しさ」にも偏りがあると言われています。

よく見られる行動としては、「〇〇ちゃんがルール破った!ずるい!」や、「自分が正しい」「相手が悪い」と白黒を付けたがることも。自分のルールに固執しがちで、責める口調で正義を主張することもありますが、発達の段階として仕方のないことです。

相手との軋轢が生まれてくる時期でもあります。

発達心理学上のことなので、全員がこのような傾向があるわけではありません。

中学年への関わり方

頭ごなしに「これが正しい」というのではなく、「どうしてそう思ったの?」「他の人はどう思ってるかな?」と多角的に質問することで、子どももいろいろな面から考えられます。子どもの話を聴いていて、「どう見ても違う」と感じても、「なるほど、それも一つの考えだね」と肯定から入ると、その後のコミュニケーションにも入りやすくなります。

ケンカをした時も「どうやって伝えれば良かったのかな」と一緒に振り返ると気づきを促すことができます。

「正しさ」で競うと親が勝ってしまうので、子どもの「偏った正義」の背景にある価値観や想いを親が知ろうとし、共感してあげるのがポイントです。

高学年

親離れと自己確立に向かう「自我の芽生え期」です。社会とつながっていく時期のため、自己概念が形成され、「これが社会に取ってどうなのか」という社会的比較が進みます。

自意識が強くなり、「他人からどう見られているか」に敏感になることも。

親よりも友人や先生など、外部の大人の影響を受けやすい時期です。

よく見られる行動として、親に「うるさい」「わかってるって」と反発したり、「なんでもない」と感情を表に出さなくなったり、家では無口で外でははきはきというギャップがあったりする時期です。

高学年への対応

この時期に過干渉になっていろいろと聞き出すとうるさがられるため、無理に聞き出さず、「いつでも聞く準備があるよ」という雰囲気づくりが大切です。

子どもにも分かるように態度を見せましょう。

子どもが話す時にはジャッジせず、「そう思ったんだね」と感情の受け止めに徹します。

親ではなく、友だちや先生、先輩に相談している場合は「頼れる人がいていいね」と肯定しましょう。

生活の中ではまだ親がサポートすることも多いので、コントロールする部分もあるかと思いますが、親の役割が「コントローラー」から「セーフティーネット」へと変わるときです。

親の気持ちよりも子どもの価値観に寄り添いましょう。

親だからこそできることと任せてもいいこと

私は習い事のコーチなので、「この部分は親じゃないとできない」「ここは親じゃない方ができる」と感じることも多くあります。

親だからこそできること

まず、親だからこそできるのは

①「安心基地」(セーフティネット)になる

子どもが一番感情を出せるのは親。安心できる場へ。

②存在を信じる

親だからこそ、子どもの存在そのものを信じることができると思います。その子の能力に対する評価は外部にもできます。しかし、親は子どもが何ができていようができていなかろうが愛情があり、「何があってもあなたが大切」と言える存在はすごく大事です。

みらいいアカデミアのコーチ向けの資料でも「存在を信じる」という内容を入れていますが、これは親が一番できることです。

③習慣・生活面のフォロー

生活の中で一番接しているのは親。外部もそこまで干渉できない部分ですね。

親だからこそ任せた方がいいこと

一方、他に任せていいことはどんなことがあるでしょうか。

親がイライラ・不安・焦りを抱えている時は、子どもと関わりを持ってもポジティブになりにくいので、第三者に任せて、親が気持ちを整える、リフレッシュすることが大切です。

学習・スキル系のサポートは、親がするとケンカになる可能性があります。第三者の方がネガティブな感情が入らずに見れることもあるでしょう。

親以外の価値観に触れさせたいときもそうです。

子どもの価値観は出会った人によって形成されます。子どもがいろんな人に出会い、経験をすることが重要なので、その部分は他人に任せられる部分ですね。

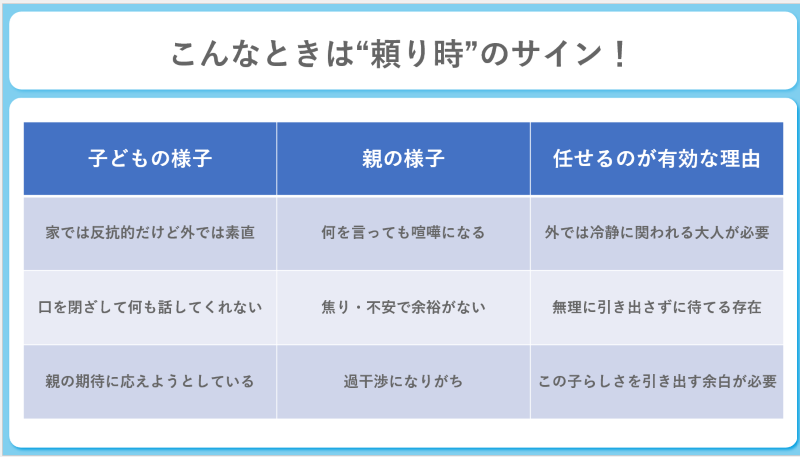

こんな時は「頼り時」のサイン!

子どもの様子が、家では反抗的だけど外では素直な場合、親は何を言ってもケンカになってしまうことも。子どもは外では素直なため、冷静に関われる大人が必要だと考えられます。

一方、子どもが口を閉ざして何も話してくれない場合は、親は不安と焦りで余裕がなくなっていまいます。こんな時は、無理に子どもから話を引き出そうとせずに待てる外部の存在に頼るといいですね。

また、子どもに将来の夢を聞くと、親が喜びそうなものを答えるなど、親の期待に答えようとしている場合もあります。そんなときは親が過干渉になっていることも。客観的に見て、「この子らしさを導き出せてないな」と感じるなら、他人に任せるサインかもしれません。

いろいろなサインがありますが、子どもが何か迷っていて、親もどうしようとなっているなら他人を頼ってみてもいいでしょう。

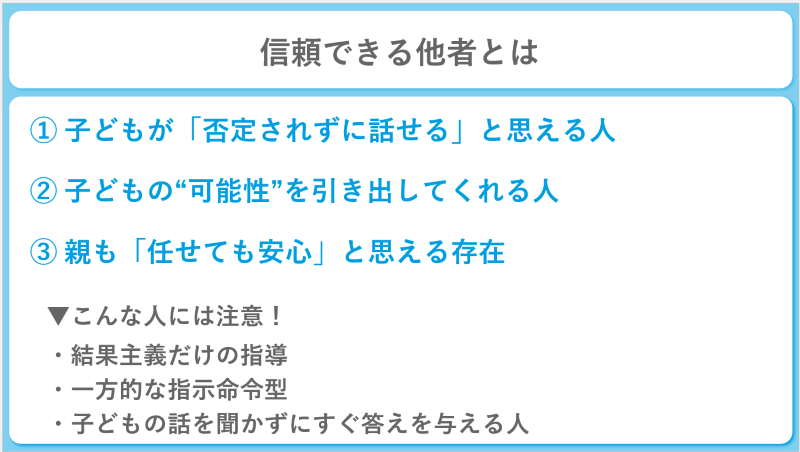

どんな人に任せるべき?

では、どんな人に任せるべきでしょうか。

①子どもが「否定されずに話せる」と思える人

安心安全な環境を作れるかどうかがポイントです。子どもが否定されずに話せると思える人がいいですね。

②子どもの「可能性」を引き出してくれる人

その子のことを知っている、知ろうとしている、こんな「この子らしさ」があるならこんなことして見たらと助言してくれる人も子どもを任せられるでしょう。

③親も「任せても安心」と思える人

子どもだけではなく、親が信じられる人です。家庭によって基準は変わりますので言語化しましょう。

こんな人には注意

外部に頼るとき、「こんな人には注意!」な特徴は下記です。

・結果主義だけの指導

存在を認めるより、「できた」「できてない」で判断してしまう人。小学生の間は成果や結果はそこまで重要ではありません。プロセスを重視してくれるほうがいいでしょう。

・一方的な指示命令型

その子の中から引き出すのではなく、自分の型にはめようとする人。スポーツ系に多いですね。

・子どもの話を聴かずにすぐ答えを与える人

子どもの自立のためには、どれだけ自分の意見を言えるかがとても重要です。そのため、前の段階の、子どもが自分で考えて答えを出すのが重要なポイントです。なんでも答えをすぐに与えてしまうと、子どもの成長するポイントを奪ってしまいかねないので注意が必要です。

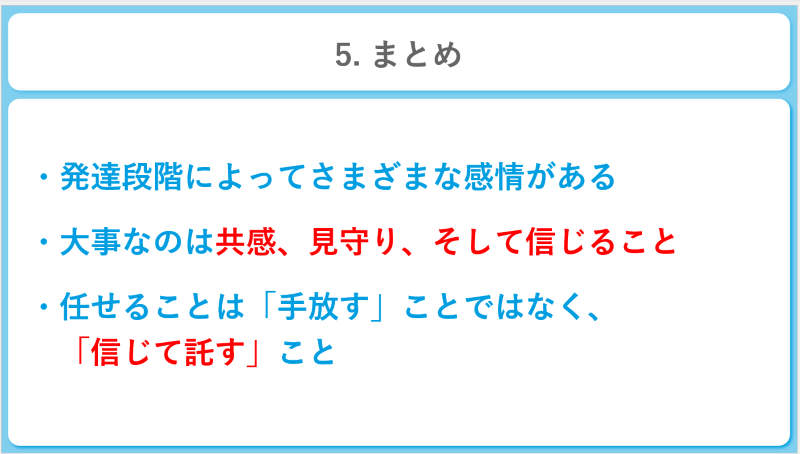

愛情を持って子どもの発達段階に合わせた対応を!

子どもの発達段階によってさまざまな感情があるので、それぞれの時期に応じた対応が必要です。

共通する大切なことは

- 気持ちに共感すること

- 見守ること

- 信じること

の三つです。

任せることは「手放す」ことではなく、「信じて託す」こと。

親が他に任せてばかりでいいのだろうかと心配されて相談を受けることもありますが、それは「信じて託している」ことに他なりません。

親は子どもがいつでも帰ってこれる場所を用意してあげましょう。

無料のセミナー情報が届く公式LINEはこちらから!

.png)

.jpg)

%20(1).jpg)